本文

秋山記行(あきやまきこう)

印刷ページ表示

更新日:2025年4月1日更新

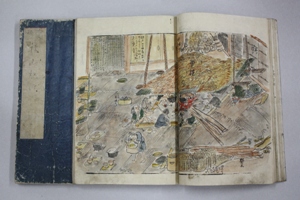

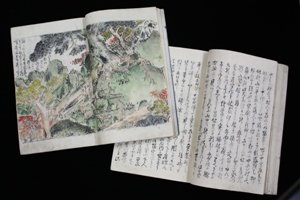

『北越雪譜』(ほくえつせっぷ)で有名な鈴木牧之(ぼくし)(1770~1842年)の作品、『秋山記行』の自筆本です。2冊の和綴じで、大きさは縦27.2センチメートル、横19.1センチメートル、表紙は藍色に亀甲鳳凰文(きっこうほうおうもん)の装丁がされており、巻一は54枚、巻二は55枚からなります。

現在の新潟県と長野県にまたがる秋山郷の風俗・習慣を記した紀行文で、文政11(1828)年初冬に書き始め、翌年2月に書き終えています。江戸の戯作家である十返舎一九(じっぺんしゃいっく)から出版を勧められ実際に現地で取材を行いましたが、一九の死去により製作が中断したことで、牧之の存命中には出版されませんでした。

秋山郷は、険しい山々に囲まれているため田畑が少なく、江戸時代にはたびたび飢饉(ききん)に見舞われていました。片貝の佐藤佐平治が救済したことでも知られている地域です。

文化財指定日 1983年3月25日