本文

縮布製造之真図(ちぢみせいぞうのしんず)

印刷ページ表示

更新日:2025年4月1日更新

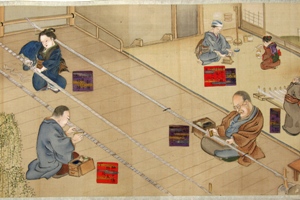

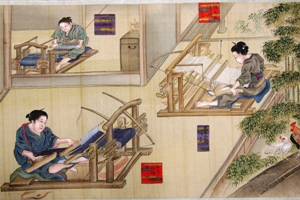

『縮布製造之真図』は三巻からなる絵巻で、明治18(1885)年に三条の帰山雲涯(かえりやまうんがい)により作られました。明治初期の小千谷縮の製作工程が、糸を作る苧うみから、製品になるまで詳細に描かれており、江戸時代から続く伝統的な小千谷縮の製作技術を知る上で大変重要な資料です。

小千谷縮を作る作業は、農閑期である冬期間に行われることが多く、絵の中には雪景色が広がっています。糸を作る場面では、主に女性が苧麻を爪で細かく裂き糸繊維を作る姿、糸を紡ぐ姿、紡いだ糸に撚り(より)をかける姿が見られます。

そして、絣付けの場面では男性が木羽定規を使って慎重に墨つけをする姿、機織りの場面では女性がいざり機で織る姿、湯もみの場面では男性が力いっぱいにしぼり、小千谷縮独特の「シボ」をつける姿が見られます。

老若男女がそれぞれの能力にあわせ、みんなで協力して小千谷縮を製作する様子が印象的です。

文化財指定日 1973年12月28日

下の写真は絵巻の場面です。

1枚目は苧績み(おうみ)の場面です。苧績みは苧麻(ちょま)の皮を剥いだものを口と爪を使って細かく裂いて糸を作っていきます。

2枚目は撚り掛け(よりかけ)の場面。紡(つむ)いだ糸に撚りをかけています。小千谷縮独特のシボは、この撚り加減によってできます。

3枚目は絣(かすり)付けの場面です。右の男性は木羽定規(こばじょうぎ)を使って墨つけをしています。左側の女性は絣くびりといって、墨つけをした部分をしばっています。

4枚目はいざり機(ばた)を使った機織りの場面です。

苧績みの場面(部分)

苧績みの場面(部分)

撚り掛けの場面(部分)

撚り掛けの場面(部分)

絣付けの場面(部分)

絣付けの場面(部分)

いざり織りの場面(部分)

いざり織りの場面(部分)

| 所在地 | 小千谷市城内1丁目8-25 小千谷市総合産業会館サンプラザ1階「織之座」 | 地図 |

| アクセス | 関越自動車道小千谷インターから車で3分、上越線小千谷駅からバスで10分 |

<関連リンク>