本文

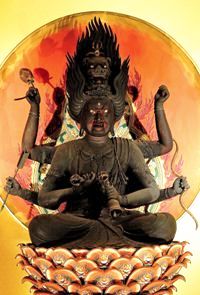

木造愛染明王坐像(もくぞうあいぜんみょうおうざぞう)

印刷ページ表示

更新日:2025年4月1日更新

愛染明王坐像は鎌倉時代後期の作といわれ、高さが119センチメートル、檜(ひのき)の寄木造で、美しく彩色されています。獅子冠をいただき、髪を逆立て、三眼(さんがん)をみはり、口を開き、憤怒の表情が活き活きと表されており、六臂(ろっぴ、六本の手)には、五鈷杵(ごこしょ)・五鈷鈴(ごこれい)・金剛矢・金剛弓・蓮華の法具をたずさえ、残りの一本の手は拳を握っています。

光背と台座は、数々の仏像修理を手がけた新納忠之介(にいろちゅうのすけ)の手により、昭和10(1935)年に作成されました。

寺伝によれば、伊豆(現・静岡県)の田中荘に安置されていたものを、文永2(1265)年、新田氏一族の田中大炊介(おおいのすけ)義房がこの像とともに川井に移り住んだ際、妙高寺を菩提所として創建し、お堂を建てて像を安置したといわれています。

愛染明王は、当地で「あいぜんさま」と呼ばれ親しまれ、また、家内安全、商売繁盛、厄除開運、縁結びの仏としても信仰を集めています。

毎月26日を月例祭として開帳を行っています。

文化財指定日 1935年4月30日

愛染明王坐像

愛染明王坐像

| 所在地 | 小千谷市川井114 | 地図 |

| アクセス | 関越自動車道越後川口インターから車で7分 |