本文

小千谷縮・越後上布(おぢやちぢみ・えちごじょうふ)

小千谷縮・越後上布は、主に小千谷から魚沼地方で生産される麻織物です。この中で独特の「しぼ」を加えたものが小千谷縮、平織りのものが越後上布と呼ばれます。

麻糸や麻織物は、古来より魚沼地方の特産品でした。寛文年間(1661~1673年)に堀次郎将俊(ほりじろうまさとし)が、それまでの麻織物の製作方法に改良を加えたといわれ、この技術が現在に続く小千谷縮・越後上布の製作技術につながっているといわれています。

江戸時代には、江戸や京都など大都市での需要に応え、小千谷縮が大量に生産・出荷されたことで、商業都市・小千谷の主要産業として長らくその繁栄を支えてきました。そして、その流通に伴って様々な人々や文化が交流することで、この地域特有の文化の数々が生み出されています。また、小千谷縮の製作に用いた紡績(ぼうせき)道具の金属部品加工技術が、現代の主要産業である鉄工業に発展するなど、小千谷縮は小千谷の産業・文化の基礎を築いたといえる存在です。

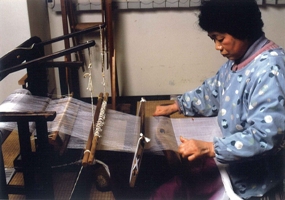

製作の工程は、原料である苧麻(ちょま、からむし)を口と爪先を使って細かく裂いて作る糸づくりから始まり、絣くびり・染め・織り・さらし・仕上げ等の多くの段階があります。これらの技術は、昭和30(1955)年に日本の染織として第一号となる国の重要無形文化財に指定されており、平成21(2009)年9月30日には、ユネスコ(国連教育科学文化機関)の無形文化遺産に登録されています。

文化財指定日 1955年5月12日

小千谷縮の着物

小千谷縮の着物

模様を拡大したところ。鶴が群舞する様子を模様にしています

模様を拡大したところ。鶴が群舞する様子を模様にしています

| 所在地 | 小千谷市城内1丁目8-25 小千谷市総合産業会館サンプラザ1階「織之座」 | 地図 |

| アクセス | 関越自動車道小千谷インターから車で3分、上越線小千谷駅からバスで10分 |

<関連リンク>

小千谷縮のできるまで

苧績み

苧績み

糊付け(糊の中に糸を通し、枠に巻き取る)

糊付け(糊の中に糸を通し、枠に巻き取る)

いざり機を使った機織り

いざり機を使った機織り

雪さらし

雪さらし

「小千谷縮・越後上布」重要無形文化財の指定要件

1.すべて苧麻を手うみした糸を使用すること。

2.絣模様をつける場合は、手くびりによること。

3.いざり機ばたで織ること。

4.しぼとりをする場合は、湯もみ、足ぶみによること。

5.さらしは雪ざらしによること。

現在流通している小千谷縮の大多数は、重要無形文化財の指定要件とは異なる製作技術で作られた「伝統工芸品」です。

もちろん伝統工芸品としての小千谷縮も大切ですが、さらに上に「古来よりの技術で製作された小千谷縮」があることを忘れてはいけません。この技術はとても手間のかかるもので、小千谷縮技術保存会が講座や講習を行い保存と後継者育成に努めています。